自分で作るのDIY大好きなみなさまこんにちは、木材に塗装をしたくてホームセンターに行ったけど刷毛やら塗料やら色々ありすぎて何を選んだら良いか困ったことはありませんか?

それがしも塗装を行いたいと思う反面、塗料の種類が多すぎてどれを使ったら綺麗に染まる?耐久的には?長持ちするの?という疑問に満ちていました。

✓本記事のテーマ

この記事を読んで塗装を行えば道具、手法を大きく間違わずに着色できます。

これら当HPの情報は、それがしが情報を集め徹底的に実践した中での品質、結果になりますので記事を読んで作業をされれば大きな間違いは、無いハズです。

アサヒペン水性ステインで木材に塗装するのに必要なもの

この4点は、最低限のクオリティを保証するためのモノになります。もしも荒々しくてもよいという方は紙やすりは、必要としません。

アサヒペン水性ステインで木材に塗装する際の手順

下地処理は、塗装の品質をより高めるために行う作業になります。

塗装前の木材の下地処理

木材の下地処理とは、買ってきたばかりの木材の表面のガサガサした毛羽立ちを除去すると、木材の表面は、凹凸しており塗装後のつや、肌触り、塗りムラが出来ないよう前もって行う作業です。

過度な凹凸を減らし表面に微小な傷を与える事で塗料を均等に染み込ませるのが目的です。一見矛盾していますが凹凸の振れ幅を減らし表面を荒らす下地処理は、綺麗な作品を製作するには、必須の作業となります。

紙やすりの240番を使い木目(繊維)に対して平行に磨きましょう。

ラップに包まれたような元々きれいで値段が高めな木材は、既に毛羽などがほぼ除去されているので下地処理は、不要です。いきなり一回目の塗装に行きましょう。

カンナ等で仕上がて合って撥水するほど塗装面が綺麗な場合は、逆に塗料を染み込むよう表面を荒らすために下地処理をしなくては、なりません。

磨いたら木の粉が付きますので拭き取ります。水性ステインのみで塗装を終える場合は、いかに下地処理を丁寧にやるかよって仕上がりの手触り、光沢感が決まります。

※更にニスで仕上げをする場合は、別です。ニス仕上げをするのであれば手触り光沢感は、ニスに依存した仕上がりになります

更に綺麗に仕上げたい時は、磨く前に霧吹きなどで木を湿らせ乾燥させると更に毛羽が立ちますのでその後磨くと更にきれいに仕上がります。

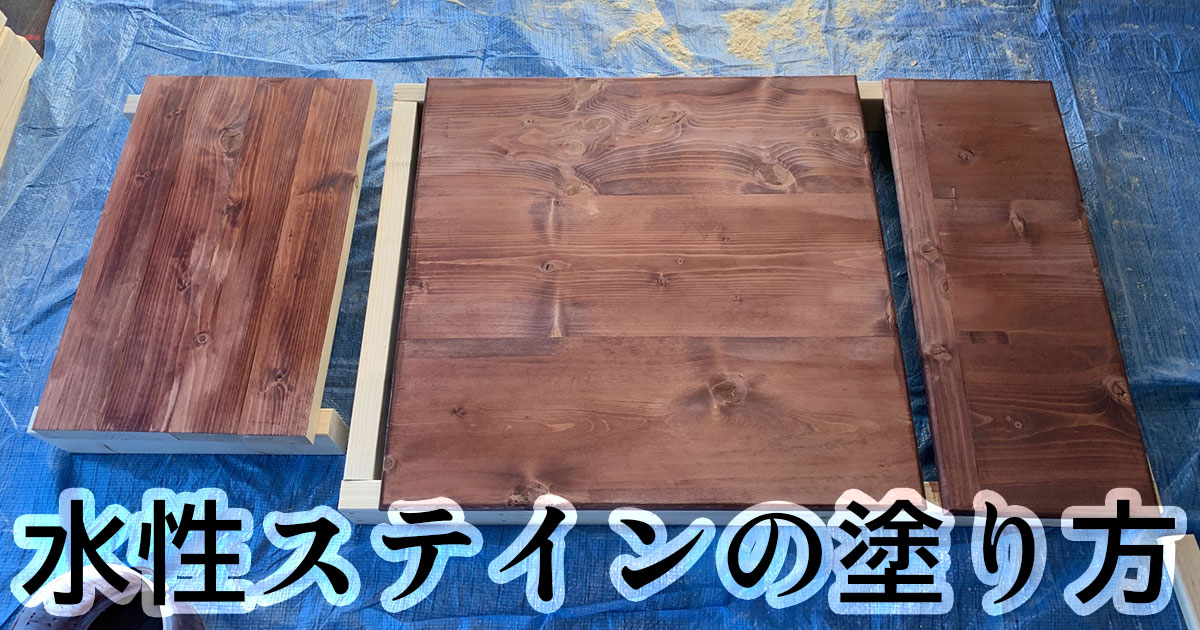

1回目の塗装(アサヒペン 水性ステイン マホガニー)

今回の解説に使っている天板(机の上)は、マホガニーとウォルナットを別に重ね塗りします。別の色を重ね塗りしていきますが、それがしが深い色の味わいを求めてしている事なので色を変える必要は、本来ありません。

塗料をバケツ(ペール缶)を使われる方は、プラスチック製のバケツを選択するのがお勧めです。金属製だと塗装しない間に錆びてしまって買い替える事になってしまいます。その時限りであれば使い捨ての容器を用意する物いいと思います。

塗料をバケツに移す前に必ず塗料を振って撹拌しましょう。撹拌しないと塗料の前半や後半、品質が安定しなくなります。

今回は、ハケを使用しましたが、広い面を塗装するのであればコテバケ(広い面を塗装するのに優れた塗装道具)を使った方がいいです。

下の商品がコテバケです。広い面を均一に塗装するのであればコテバケが作業性、品質共に勝りハケに塗装のデメリットである毛が残るような事は、ありません。逆に細かい塗装には、向きません。

こちらはド定番商品で汚れたら塗装面のポリエステルを交換することが出来ます。

次にハケですが買ったばかり時は、毛が抜けますので簡単に抜ける毛は、抜いておきましょう。

それでも安いハケだと塗装中にどうしても抜けてしまうのですが…

そのままだと当然ですが塗った先に毛が残ります。乾燥した後から除去しても毛の模様が残ります。

出来るなら乾燥し始めないうち除去しなくなければいけなくなります。

ホムセンでもお徳用万能ハケでは、なくワンランク上のハケを使えば毛の抜けは、劇的に減ります。

塗装の際は、繊維の方向に平行に塗装します。

今回使った塗料。

1回目塗装後の中間の研磨

推奨は、2回塗りですが薄い色がいいのであればここで終えても構いません。薄い色の塗装には、コツがいりムラが生じやすいです。これは、自分の腕前と塗料への理解度を深めるしかないでしょう。

もし1回目の塗装が終わって木材が毛羽立ってしまったら、中間の研磨を行いましょう。紙やすりは400番前後がよいです。

尚中間の研磨を行うと色むらを抑える効果もあります。中間研磨をしたらまた拭き取りを行いましょう。やりすぎると塗った塗装が剥げるので注意して下さい。

塗装中にも塗料は、木材に浸透し乾燥し続けています。一度塗装を終えてハケやコテバケをまた塗り終わった位置に戻して染めたりすると乾き具合によっては、その部分だけ濃く塗装されてしまうこともあります。

このようなことにならないよう塗る際は、丁寧に塗り残しにならないよう塗装していきましょう。この位広いのであればコテバケの方が品質は、高まります。

2回目の水性ステイン塗装(アサヒペン 水性ステイン ウォルナット)

1回目の塗装と同じく塗装しましょう。以後更に色合いを濃くしたければ更に重ね塗りも可能です。2回塗りを行うと塗りムラなども軽減できます。

以上でこの記事を終わります。塗装という技術は、とても難しくお店で売られているような家具は、エアスプレーで塗装してあります。更に塗装への理解を深めれば手作業でも中々の品質になりますのでレブルアップあるのみですね!

下の写真は、更に油性ニスを塗装した時の写真になります。そちらの記事のリンクを下に貼っておきます。更に木材にツヤを持たせたい又は、木材を劣化から保護したいという方には、お勧めです!

他の塗装に関する記事は、こちらになります。

更にこれらのサンプルが特定の条件下で2年間経てどうなったかの記事は、こちらになります。

以上で基本の水性ニス塗装の解説は、終わりです。最後までの閲覧ありがとうございました。(謝謝

コメント